揭秘民初“九峒全图”,大部属于今天白沙

【提要】在海南,知道“七坊峒”的人不少,知道“冯虚峒”的就不多了。要说出它们特定时代的准确位置,恐怕专家也要挠头。

本帖以平均每峒20个可考的黎村原址作依据,在地图上标示出九大黎峒的具体边界。所据史料,空前精详,包括民初377个黎村及墟市,共87.6户,村名、户数、道路、距离,标绘清晰;这件史料,存世唯一,是黎务官手绘原物,权威性不容置疑;这件史料,对研究黎族历史无可替代,不可多得,却深藏馆阁80年无人问津,一任蒙尘。今天,是揭秘的时候了——

什么是“九峒全图”,看过就明白。关键是,怎么敢说“空前”呢?

迄今为止,还未发现过关于“黎峒”稍微详尽、稍微靠谱的地图。明清舆图不用说了,即使民国,著名的陈铭枢总纂《海南岛志》,各县地图中的黎区(当时还是“黎峒”体制),都非常简略,“入黎”甚深的琼山、定安,黎区描绘也很概略,个别县如乐会,直接就是一片空白,几乎一个村名都没有。

本帖提供的黎峒地图,村名之多,位置之准确,来源之可靠,前所未有。所谓“空前”,非敢自诩,乃指80年前先人之作,只是后来尘封了六七十年,早已不为人知了。本帖的卑微作用,仅仅在于将其重新发现、考据,在当代地图上追溯再现而已,所谓“揭秘”,亦系此意。

至于“最后黎峒”,可以多说两句。

黎峒,历史上黎人聚居之地,其特定含义约相当于“乡”,每“峒”管数个、十数个乃至数十个自然村。既有替官府间接管治乡野的社会功能,也包含自然氏族社会的因素,这个意义上的“黎峒”,是研究黎族历史的学术重心。此外,“黎峒”字面上还有两个派生含义:一是指自然聚居点,即单个黎村;二是指聚居区,即整个黎区,两者皆不指向社会功能。本帖的“黎峒”,指其特定含义而不是派生含义。

为什么是“最后”?黎峒古来就有,唐宋多靠笼络峒首以维持地方安静,并从中获得若干赋役。至于法理上以黎峒作为管治单位,最迟在明初已确立:“洪武初,尽革元人之弊……以峒管黎”(《嘉靖广东通志·琼州府》524页)。这个体制,除了“永乐抚黎”一度另尝新政外,明清一贯相仍,晚清峒首称为“总管”。

清末张之洞治琼,首次将黎区划为岭门、南丰、闵安三大“抚黎局”分辖诸峒,显示了管治的细化。民初承袭。陈济棠治粤后更注重黎区,1933年8月特设“琼崖抚黎专员公署”,下设岭门、保亭、南丰、兴隆四个“黎务局”,将各峒总管改为“团董”。

【历史照片:1937年美国青年记者史密斯与克拉克等拍摄的南丰街市。】

黎务系统仅运作了一年零七个月,1935年3月撤销,同时在核心黎区新设乐东、保亭、白沙三个县。新老各县全部设置区乡行政机构,如保亭县辖3区14乡,白沙县辖3区36乡,乐东县辖12乡。从此,“黎峒”丧失了地方行政功能,部分团董以乡长身份理事。1939年日军侵琼,国军退入黎山,将团董一律改为乡长,基层一律设保甲。

通观20世纪前半期,随着早期工业文明及公路陆续进山,政府对黎峒加速了近代化管治。但由于政治生态不靖,黎区生产力和社会结构变化又不大,“峒”在区乡行政框架下,依然强而有力。频繁变动的组织及官方头衔,老百姓难以分清,依然按氏族社会的长老观念,将总管、团董、乡长一类人物合称为“奥雅”,黎语即“老人”。

本帖揭示的,就是民初琼崖四个“黎务局”中的一个——南丰黎务局的详情。

虽然黎峒组织直到解放后才正式废除,但是黎务局撤销后以区乡行政,就结束了自明初以来五百年的黎峒法定管治地位。而直至解放,各峒疆域亦无大变,所以无论从哪个角度看,民国黎峒都是“最后的黎峒”。

【当代的南丰镇街屋】

史海藏珍

一张相当于今天对开大报大小的道林纸地图,卷着,静静地躺在广东省立中山图书馆负三层,恒温恒湿的古文献特藏部书库里。

在索引卡片中看到《南丰黎务局所辖黎境区域图》(下文简称《区域图》),我心中已经暗喜。及至填单请出,小心打开难免沾尘的发黄图卷,细看之下,还是大吃一惊——天啊,如此详尽!如此精细!超出了我的最高期盼!

是用红、蓝黑两种自来水笔手绘的,民国时代,这是最好的非专业绘图工具。蓝黑墨水发黑后永不漫漶变色,但红墨水则不甚稳定,难免略有漫漶。幸亏保存上佳,依然非常清晰,只是由于阅览室光线不足,我用微单据案拍摄全图,有点勉为其难,只能多拍几张局部以存细节了。

南丰和岭门,是从琼北汉区传统“入黎”的两大通道,而以南丰通道较为平旷。所以,南丰抚黎局或黎务局在海南近代史上非常著名,不少中外学者经由此路考察儋州黎区,乃至黎母岭、五指山黎区,留下经典著述及照片。其中最著者,有1882年的美国传教士香便文、1887年的中国学者胡传(胡适之先生之父)、1932年的德国人类学者史图博、1937年的美国记者史密斯与克拉克,等等。这些人留下的著述,分量极重,几占近代黎峒观察著述的半壁江山。

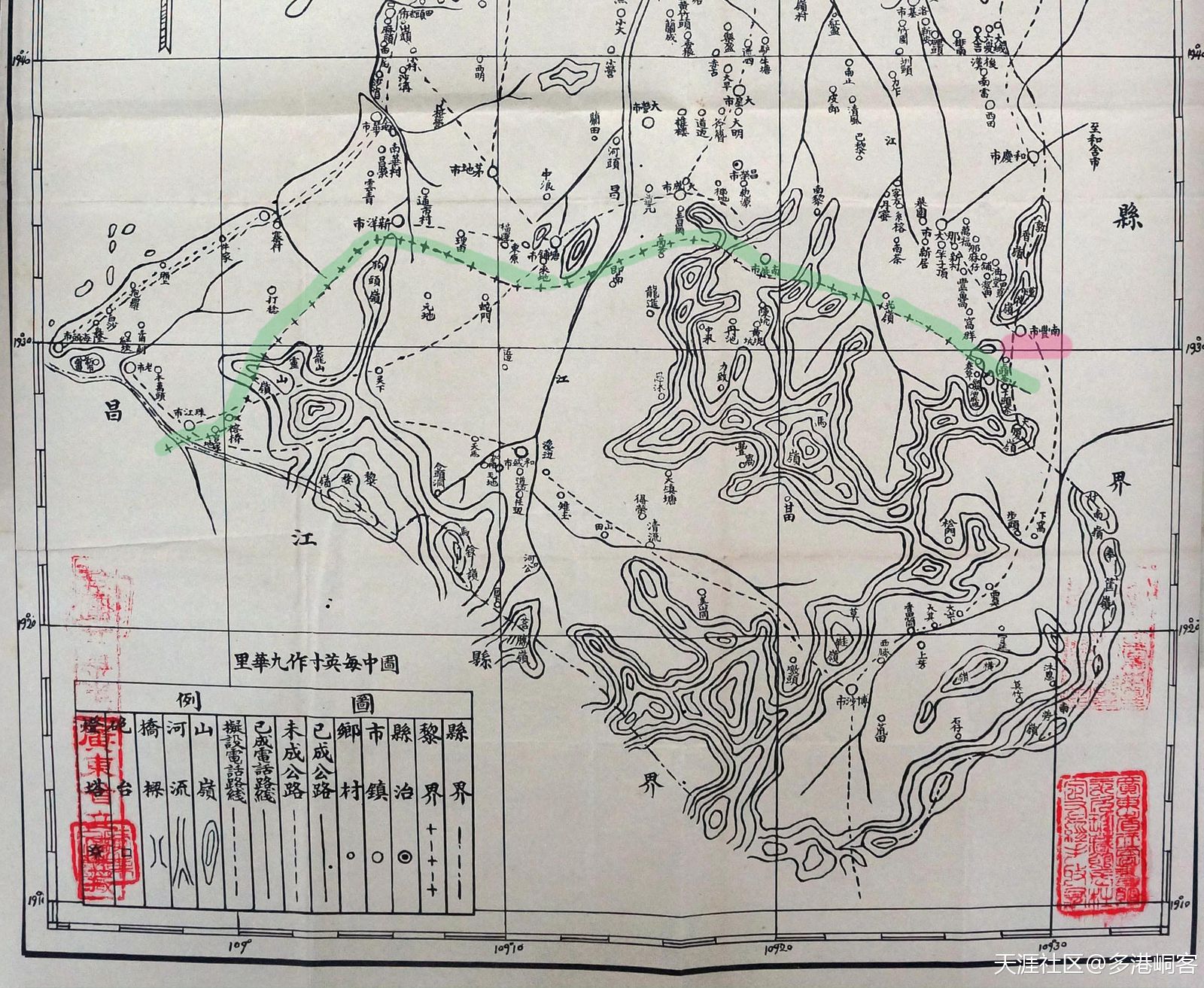

【《南丰黎务局所辖黎境区域图》全图】

【《南丰黎务局所辖黎境区域图》细部】

《区域图》绘制了南丰局下辖的九个大峒,还有一个面积最小、有边界有属村无峒名的峒,如果峒名漏录,则是十个大峒了。共标绘居民点377个,包括四个墟市,全局共8726黎户,超过明代中后期整个儋州平均在册民户的两倍。每户如按4.5口算,超过4万人。

不知道民初海南是否曾做过城乡居民点普查,总之,与迄今所能见到的1930年代各地图相比(如《海南岛志》中各县舆图、十万分之一带等高线军用地图等),这份《区域图》详尽得多。连五六户人的小村都记录在案,并绘有山岭、金矿、已成公路及计划公路,村与村之间相连小路均标注距离,非常清晰,笔触字迹极其认真,简直匪夷所思。

在民国现存所有乡野地图中,此图之详尽绝无仅有,黎务局职员可真没有偷懒。

【1930年版《海南岛志》的儋县舆图(石板大图原件,广州中山图书馆藏)南部,绿线为黎区界,非常概略】

逐一追溯

老天爷如此厚爱,留此奇珍,当然不只是让人感叹一番就算。必须好好加以利用,为黎族史研究多作贡献。

首先,在当代地图上尽可能多地寻回、确认这些黎村;在村落数量足够的基础上,复原各峒边界;再与历史上记载的相关黎峒辖区对照,寻找异同;然后分析相异的原因,以探寻黎峒构成和演化的规律……

确认《区域图》所载村名(下称“旧名”)位置,相当费时费力。最终,在377个居民点追溯到179个,占总数的47.5%,将近一半。

可考村名中,约四分之一与今名相同。其余的多半是谐音异字,如;番区峒旧名“有文”者,今名“油文”;阜青峒旧名“大虾”者,今名“大厦”等即是。旧名多偏向朴俗,今名则偏向文雅。

还有相当部分,新旧名以粤语谐音。如加禄峒旧名“加景”,今名“加更”;七坊峒旧名“邦堦”,今名“邦溪”;番区峒旧名“甲救”,今名“合救”(粤语“甲”“夹”同音,“夹”“合”又同义,是两层转折)等。如此之多的粤语谐音,说明可能当年的调查员、黎务官多操粤语。

又有小部分是以海南话谐音的。如林湾峒旧名“大雅”,今名“三雅”;白沙峒旧名“那邦”,今名“那放”等村即是。由于楼主对海南话所知有限,很可能出现漏判。

【2012年6月,海口举办《琼岛踪影》影像展,介绍史密斯与克拉克从南丰开始的“入黎之旅”。】

此外,是各种特殊情况。如加禄峒旧名“水蕉”,现代改名“水上”,由于近现代村子改名不少,楼主多半不知,漏判的或许更多。又如七坊峒旧名“榨头”,今名应是“榕头”,海南地名几无以“榨”字开头的,疑“榨”系整理过程中“榕”字笔误;小水峒旧名“那王”,今名应是“罗任”,“王”字亦疑当年漏了偏旁,等等。

辨识率最高的是龙头峒,25个旧名辨认出18个。由于自然居民点大多数沿着河谷山洼分布,巨大的松涛水库库区内,不少旧村已经移民消失,所以库区一带,旧名的辨识率便相应较低。

如果有适当团队协作,加以实地采访,该图旧名辨识率会进一步提高。

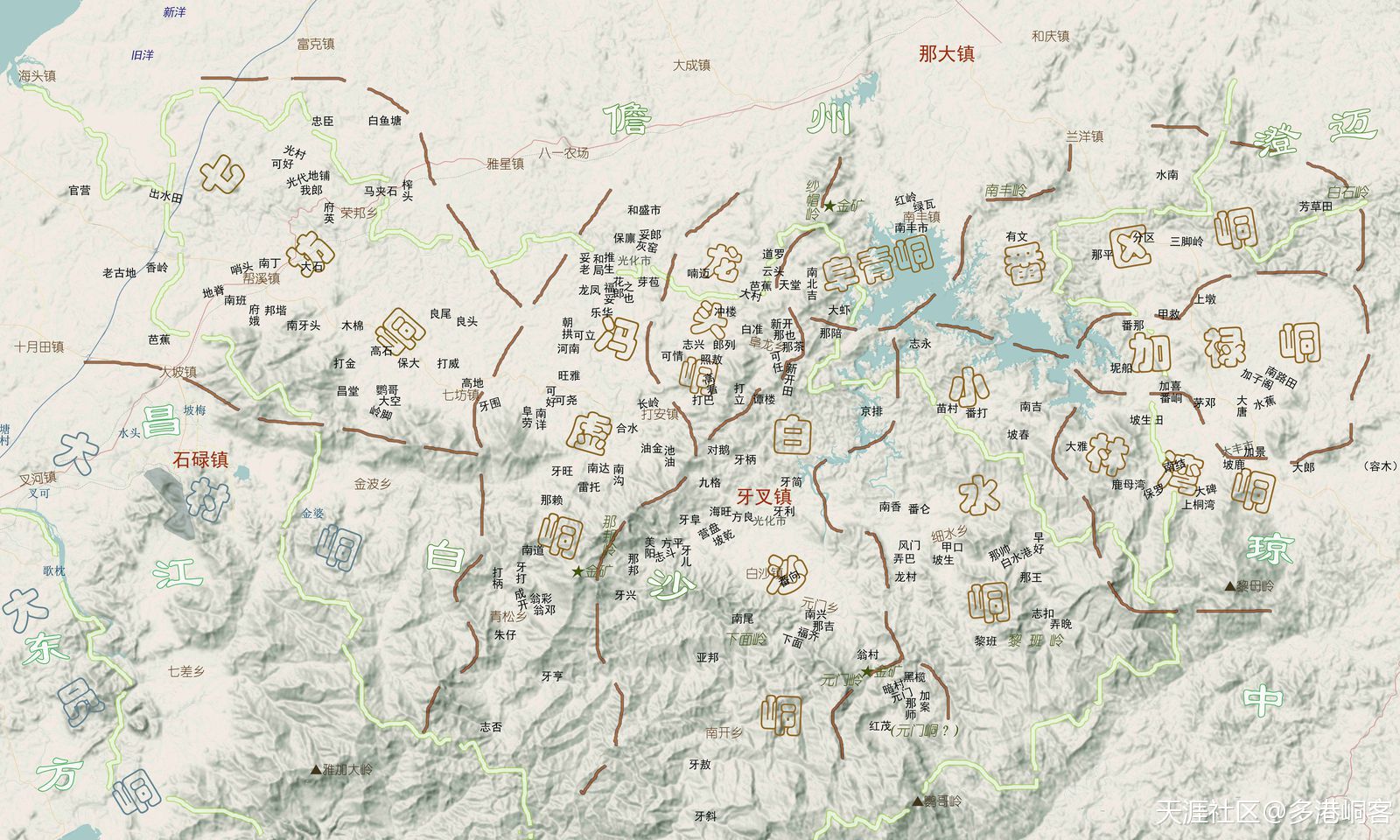

在本帖追溯的黎峒地图(下文简称《追溯图》)上,所有能确认的居民点均以旧名标示,判断依据,则不一一罗列。

【在当代地图上追溯的南丰黎务局黎峒(即本文《追溯图》)。棕色黑体字为当代乡镇,黑色黑体字为民初黎村,蓝色字为域外明清地名。棕色虚线为黎峒边界,淡绿虚线为当代市县界。空心彩云字为峒名,空心隶书字为当代县市名。】

黎峒概貌

现在,九个黎峒的辖区概貌就重现在当代地图上了。

千户大峒有四个:白沙峒,85个村,2271户;七坊峒,67个村,1624户;冯虚峒,72个村,1385户;小水峒,39个村,1038户。从占地面积上看,也是这四个峒最大。此后户数排列依次是:加禄峒,24个村,615户;龙头峒,25个村,547户;林湾峒,20个村,474户;番区峒,17个村,390户;阜青峒,16个村,237户。最后是鹦哥岭北麓的“无名峒”,9个村,145户,著名的红坎瀑布,就在该峒边缘。

从《区域图》看,当代的大居民点,民初居民并不多。所有村落中,户数没有超过一百的。从经济形态上说,未有稳固水利的初级农耕辅以采集狩猎经济,不可能承载太大的自然聚落。据一些农垦老前辈回忆,当年不少黎村就是以十来户这样的规模为主。最大居民点,是白沙峒的对鹅(今对俄),98户,有六条通道从不同方向通往其他黎村,并与冯虚峒、龙头峒直接连通。

墟市是地区商品经济的晴雨表。该图共记载了黎区4个墟市,南丰市无疑最重要,至今仍存,其余三个已变化。一是加禄峒的“大丰市”,考其位置,应是今黎母山镇街区的前身;二是白沙峒的“光化市”,考其位置,应是今白沙县城牙叉镇街区的前身;三是冯虚峒的,也叫“光化市”,考其位置,正在当代儋州与白沙县域的边界。这里是珠碧江上游三条支流交汇处,曾是地区性商品集散地,现代已无大村,老墟市已经消失。

九峒之名,有些明代就见记载,如七坊峒、白沙峒,但是,除了番区峒有“分区”村与峒名相同外,其余各峒,都未见与峒名相同的居民点。相传“七坊峒”因有七个制糖作坊而得名(楼主不认同此说,将来择机另行探讨),在《区域图》中果见“糖房”村,26户,位于今七坊镇街区以西不远,今已消失。离现街区最近的是“高地”村,仅16户,而再往东就已经是冯虚峒界了。

图中村名,大多没有汉字含义,显然是黎语。边缘黎区个别村名有汉字含义,应该是汉名,体现了若干汉黎交融的文化特色。相应地,所有墟市及多数峒名汉字含义清晰,折射出“汉人命名”“官府命名”的背景。

【历史照片:史密斯等拍摄的白沙黎族妇女。】

《追溯图》各峒边界,在村名密集地段比较清晰,村名稀疏甚至阙如的地段,就只能按照大山大河走势来推测。这是人类不同社会集团最可能形成边界的地理因素,也是学界认为最可能的峒界规律。这样划分难免未尽准确,如能一步破译史料,当可提高。

海南史料中,黎峒舆图是最为薄弱的一块,通常阙如,成为认真研究的拦路虎。例如前几年多个学术机构联办的“重走史图博之路”活动,在儋州南丰与昌江七叉之间,史图博着意“把全部黎族共同的东西用白沙峒黎来作代表”,因而记载特别丰富的白沙峒、元门峒、冯虚峒诸村,就遗憾地完全空白。

由于偶然机遇,现在终于追溯描绘出“四分之一”个黎区,哪怕晚清美国传教士香便文(1882年)经过的至文(永)、番仑、黎班等村,图中都有表示,原图还显示小路是如何连接并通往峒外的。今后研究相关记述,对照黎村道路,山形水系,一些谜团应该可以破解。

【南丰黎务局地域边缘,白沙县著名景区红坎瀑布。】

仅是开始

试探《追溯图》,为黎族史研究打开了一个新窗口,但并不意味着研究的结束。恰恰相反,新的疑问因此产生,新的研究也可能由此生发。

一,黎峒的边界是否多变?

按《追溯图》,七坊峒地域主要在今荣邦、帮溪、七坊诸乡镇,南缘以马岭-三分岭-白打岭一线为界。但是,仅仅在此前一百年成书的《道光琼州府志》,七坊峒辖村虽然只有二十六个,属地却宽广得多,包括三分岭以南的金波乡(该志载“金泊、玉华”村),甚至南延至七差乡从合盆地(该志载“七差,从合”村)。同样地,楼主初步复原道光间的冯虚峒、白沙峒地域,相比《追溯图》也有明显变化,至于清代元门峒,以及属琼山管辖的大水上、下峒、小水上、下峒,在《追溯图》中,更是大变。

二,跨方言区的峒如何运作?

明清以来,黎区以儋州和崖州势力最大,常令官府头疼。从《追溯图》可见,在海南黎族五大方言区中,九峒除掩有润方言区全部聚居区域,还兼有杞、美孚、哈方言区各一部分(事实上,加茂方言区也特异地有一个村子,即后来已经陷入松涛水库库区的冲威村),研究价值非比寻常。

这样,不少峒就是横跨多个方言区的,其社会交往、婚配习俗如何?

上面两点,已经透露出“峒”域由官府行政划分的浓厚色彩。史图博在其考据中也明确了这一认识,指出在一些地区,黎人甚至根本不知自己属于什么“峒”。

三,各县是否与黎务局平行行政?

《区域图》地域横跨原儋、临、昌、琼山诸县,南丰市及番区等峒便属临高。昌、临无民国县志,琼山民国志系清末民初之交所纂,皆可不论。与《区域图》同时代的1935年版《民国儋县志》,颇称详明,对民初黎峒却甚少涉及。该志民政项下所载八区三十二里,三万八千余户,全无涉黎户数,《区域图》儋境黎峒三市,该志《卷二·市镇》均不载,仅载靠近冯虚峒的和盛市:

“和盛市,距县治百有二十里,属副太平,商店百间……黎民多出此市,货物以榔玉、笋干、甲皮、猄皮等为多。”

按《区域图》,和盛市不归黎境,或许因此县志才予记载。县志载康熙间“乐善里七坊村”有村民试修水利灌溉,而《区域图》既不载各市户数,亦不标示“七坊村”,应该是其民不属黎户之故。

可见抚黎局体制是独立行政,与县政府不相统属。《区域图》各村户数应亦仅限黎户,如黎汉混居村则汉户不录,汉村更不录。

这样就难怪民初《海南岛志》对黎峒的笔墨如此吝惜了,当时黎务局必另有相关报告。可惜黎务局撤销太急,善后衔接没跟上,相关的宝贵民族档案就此成批亡佚。

四,《区域图》因何到了广州?

如此复杂的地图,是大量专业工作的结晶,即使临摹复制一张,也非常不易。最需要使用它的场所,无疑是黎务局官署。因何被送到省城了?

可能性之一,用于向省政府报告。可能性之二,准备在省城安排印刷。可以用拷贝纸描图晒蓝,成本低但只有单色。通过制版套印双色或三色地图,1930年代已经普及。无论是哪种,也无论进展如何,黎务局体制猝然撤销,《区域图》就像断了线的风筝,不知飘落何处了……

南丰局有《区域图》,其它黎务局自然也该有,也该遵“抚黎专员公署”指令送省。广东省档案馆等机构,说不定还有更多的相关“宝藏”呢。

陈济棠“治粤八年,确有建树”,是改革开放年代邓公给予的历史定评。这份机缘巧合存留的黎务局《区域图》,惊鸿一瞥,让我们领略了陈氏治粤的亮点与局限。不但史料珍稀,背后的故事,更耐人寻味……

【注】本文主体刊载于2017年9月3日《三亚日报》,文字及地图有著作权,引用请注明出处。

【琼中县黎母山镇大保村边,原加禄峒水蕉村。】