七年之痒

窗柩如刀割般把画一般完整的物象这样割过去。她被载着穿过某片土地,仿佛穿过一个个曾经的时空。

灰色的土上星星点点的葱绿色杂草快速倒退着连缀在一起。一片若有若无却让她感觉那么怜惜的绿意在她眼中颤抖着划过。“没有被诗化,然而本身就像是首诗呵。”她心里这样想。

火车一路向北,她逐渐感到江南的湿气和温婉将她吹彻。故土,呵,故土!心里轻声呼唤了几句。妇人的捣衣声,鸡犬的喧闹声,溪水淙淙,溪边银铃般的笑声成了某种具象向她扑来。溢满她的眼眶然后带着她湿润的性灵远离。她跟着向后看试图找回,却发现最抓不住的就是这心里的声音了。

她平静七年的情绪忽然起了变化,心里像下起江南的小雨,细细绵绵,袭遍全身。脑海里轻易的印出出旭尧的声音,一闪而过,却又异常清晰。她有些诧异于这种清晰,以为七年不见本该陌生了的。

她想起她是为他踏上的这列车。

那边一家证券公司看中她,很好的职位,她不是没有动心过。好友劝她:“慧玲,别傻了,留在这边吧。”连家乡的父母也动心:“慧玲,你该留在那边,等过两年我们也可搬过去。”只怕暗自在心里都理所当然的认为她会留在那边,筹划着今后种种。

她是要回去找他的。

高中毕业那时他跟她清淡的道别:“那么,再见。”她在心里对他说:“会再见的。”从那时起心里就暗自任性的为自己设下等待的命运,不是等他有一日能如她爱他一般爱她——她心底里是有些怨他的,不免这样想,而是暗察自己的内心,对他究竟是一时的迷恋,还是能战胜岁月和世事残酷的深情。

下一站就是旭尧的城市。她透过窗户看到奔波一天一夜的自己蓬头垢面。稍有些后的发际线,淡色细小的碎发乖巧的顺下去,这一度让她为这种与她气质不符的幼稚而恼火。然而这也不失为一种暗示,她还未成为失去自我被社会打磨的规整的方形猫。鹅蛋脸型,没有什么特色的五官,放在一起是沉静温柔的,她微微抬头望着天际的神情也让人有这样的感觉。几年前有个人就是爱上了她的这种沉静。她一向给人温婉之感,是江南的灵气孕育出的水样女子,然而你与她稍一接触就会发现她举手投足间透出的男子般的锐气和犀利,和不经意间摄人心魄的眼神,那是七年来她现在所在的城市给予她的痕迹。她瘦的有些可怜,被风一吹就显出冷冽瑟锁之感,旭尧以前揽着她说她瘦得都硌骨头。

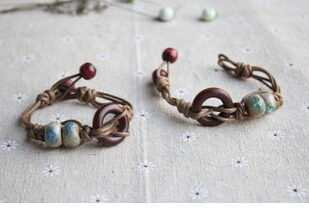

这时她抬手望了下时间,左手腕上那串红色玛瑙珠子静静闪着温润清冷的光。她微微把手臂举到眼前,一些珠子上有浅浅的划痕,皱纹一般蔓延着。心里就忽然翻腾起一些苦水。

这是毕业前旭尧送的。那时的那种小杂货摊上买的。晚自习结束后他们走在小巷,笨拙的找各种理由来把讲话维持下去。不长的一段路,却可以要走多久就走多久。毕业前她看中一串手链,看它在一堆杂物中委屈然而高傲的躺着。而后她看着它的标价,敛下眉去,把浅浅的喜欢隐藏。她不知道她的欢喜落在他眼里。第二天就拉她去买,摊主说这是玛瑙的,要一百块。她拉着他就走,他却笑了:“玛瑙嘛,一百块我们还赚大了呢。”她于是也笑了,心里不知是喜是悲,总之眼睛就满含了笑意:“是呵,我们赚了。”旭尧见她高兴,开心的大声重复了一遍:“听到了么?我们赚啦!”街上有人侧目,笑他俩是傻子,路边摊哪儿来什么玛瑙。她知道,并且她知道他也知道。但她也知道她喜欢,他就愿意把它当做玛瑙,当做宝贝。他俩就像真的如获至宝一般满足的心疼着,小心维护着两个人之间的开心。

旭尧有时是个傻气的孩子,并非你们所想的那样,是个儒雅,帅气,又很体贴的好好先生。那时他和她一样,并非人中龙凤,或男才女貌,令人艳羡,他们不过是两个在一起相处的很快乐幸福的孩子。

七年当中这串珠子经过两次灾劫,一次买了新衣服开纽扣缝把珠子上的线剪了,红色的珠子滚了一地,她大叫着不顾形象的用手到桌子下乱摸一气,把室友吓得不轻。那天她捡了很久,少一颗,却在几年后搬离宿舍时意外发现。还有一次洗澡时褪下来忘了拿,几天后被好心的学姐送回,她一直慌乱的心才倏地一下安然起来。潜意识里已把它当做今生今世的证据来保有了吧。

下火车前补了妆,旅途的痕迹宛然不见,拿出刚买不久的香水,在耳垂处搽上一些,立刻有不甚喜欢的香味从脑门涌进鼻腔。她心里忽然的厌烦。几年来当年过分清高的她也似习惯了这种假面。赌气去洗手间洗掉。镜子里的人肤质黯淡。她在心里告诉自己她是要来见旭尧的,而不是证券公司的老板。

晕乎乎的跟着人群蜂拥而出。她忽然有一时的失神无措,仿佛周围的声音都如像水中浸过一般离她远去,拎着包脚步有些踉跄,慧玲不带任何感情的四处望着,如同这站台所有其他人,如同一个孩子初来这世界时对周遭固有的探寻。当初乘着列车远离时心里的酸涩忽然在时隔七年后回来。有孩子吵嚷着要妈妈抱,她回头,看到一个妇女吃力的提着几个大蛇皮袋,背上背着比人还高的行李,生活的愁苦写在脸上,她很想轻轻走过去,说声:“我帮你提,你抱孩子吧。”但畏惧女人戒备的眼神,终还是神情淡漠如同一般路人似的从他们身边走过。

这座城市的傍晚开始飘起小雨,地上蒸腾起的热气让她心里莫名的烦躁。旁边的人包掉下去,惊叫了一声,有泥水溅到她的米色裙子上,难看的一道伤疤,她有些不悦的皱眉,翻出纸巾细细擦,抬头看到自己映在玻璃上的表情,眉头微蹙,不知在嫌些什么。终是无端着恼,以前的她可不会这样。

一如既往的有人在旅客出站的地方围追堵截:“要打车吗?学府路只要十块。”“住宿住宿,三星级标准只要10元一晚。”也有挂着招牌坐在地上大汗淋漓吃着泡面的:“回收二手天翼手机。”地下走道里的垃圾几乎漫到脚边,慧玲犹豫了半天才艰难下脚。形容相似的城市。来之前她几乎把这里暗暗勾画成一个人间天堂,然而来了后才发现不过如此,却又无趣的觉得这也是理所当然,虚幻总是比现实来的美好。

站台被打造成古建筑的模样。这里是他们曾熟悉的江南。暗红的飞檐直直的插入天际,檐角雨落坠成线。公路对面仿古建筑上的宫灯昏黄的光隐在这一片雨帘里。目之所及,高楼就像凭空生长出来,在一片雨帘里还是能清楚地看到那金属色的反光。霓虹初上,绚烂了整个视觉。雨里穿梭着很多骑单车匆忙赶路的人们,有欢快的童谣从大人的雨衣里传出来。终于有了一些没来由的归属感。

脏乱的垃圾箱旁被翻过的食物暗示最为底层的民众最普遍的生活状态,而不远处就是雕梁画栋,华灯初上。她在心里冷笑,呵,向远看和向近看,是如此鲜明的对比。

爱玲说过:“生活是一条华美的长袍,袍上长满虱子。”

车站忽然充斥了走向各个方向的人,不知形色匆匆的背影下是怎样一个自我。她心里忽然是前所未有的疏离感,似乎天地间只剩下她这一个人,而她却不知自己还剩下什么。

录取结果知晓后旭尧来找过她,就是在一个充斥了走向各个方向的人的街头。

“我没在省内。”她向他坦白。

“我知道。”垂下头,踢着石子,她看得出他眼里是有些失落的。这让她有些许安慰。许久他抬起头来,故作轻松的舒口气:“没事呀。”

“是啊。”而她心里却显然比他沉重很多,她不是不相信抵得过时间的爱情。如果感情够深,时空的分隔又算得了什么。她是怕,怕两个人其实没有那么爱,这样才会不堪一击。

“为什么?”他眼里有轻微的愠怒和无措。“别闹了,这不像你,你不会这么说。”他急了,急的冒汗。

她有些心疼,连忙笑着掩饰过去:“看你,急什么,我考验你的。”

他松了一口气,忽的抓着她的肩:“以后不许这么耍我,永远不行。”她的心就变得很软很软。

当初做这副样子的是他,后来渐渐冷淡的也是他,原因不知,许是因为她的冷淡吧。不知是谁先冷淡。有时候人与人之间的关系就是这么微妙。很多变化是没有原因的,无知的人却会口口声声地讨伐:“给我个理由。”

她是真心想让自己看清自己可以爱他到多深的,可以爱到包容他一切不成熟,任性的缺点,爱到放弃自己的前途只为在他身边吗?七年前的她没有答案,所以她需要时间来帮她认清。他却等不及了,总之前两年还逐渐联系,后五年,他就像午后的一场雨,在毒辣的太阳下消失的无踪无迹。最后一条简讯:“晚安,慧玲。”

“晚安,旭尧。”

她不知他态度怎样,她只知她是决定来找他了。毕业后走在海岸线上,天色并非完美,海呈现一种混合天的碧蓝和沙子的深棕的杂色,天积着云,有些阴沉,整个视界充斥着空旷和荒凉,那个时间在那里的都是一对对的情侣,三三两两在离别着,之前的承诺不兑现。只有她是一个人,还能走得那么漫不经心,有渔船在海天交际处闪现,她站起来眺望,心境无比开阔。那么静静的站了一会儿后,她忽然就想起了旭尧,忽然就很想带他来看这片海,很想很想,她所有的经历都想让他分享。这是为什么呢?以为忘了的一个人,噗的一下又出现在了你的记忆里,且那么清晰那么深刻,这是不是代表我对他的感情是可以经得起七年的考验的呢。还曾这样想。

那么,回去找他吧,是时候回去了,她在那个下午下定决心。

这座古城就是这样,雨仿佛是从远古飘来,凄迷了她的眼。全世界剩下淅沥的雨声,像蚕吞噬桑叶般细碎的撕咬她的心。她忽然在心里悲哀起飘摇的雨丝,悲哀起它们让她整个人都弥漫起凄迷悲凉的气质。

记忆像是被牵引着忽然回来,七年了,她几乎忘记,然而一场雨又让她想起了,才知根本是不愿忘却也不愿刻意去想。旭尧跟她说起过,开始真心想保护她是在他俩熟识后一个落雨的下午,他恰巧出现在图书馆,恰巧看到她,而她恰巧放下书看雨。恰巧眨一下眼,恰巧安详静定的表情落进他心底,于是他忽然觉得他们不该再是朋友,他忽然就很想和她不再仅仅是朋友。她想起谁说的一段话:“于时间的荒原里,没有早一步,也没有晚一步,恰好赶上了,于是轻轻说一句,嘿,你也在这吗?”然后各自走开。足矣。她一直这么想。

她曾经是那么迷恋江南的雨的,因为她觉得雨是江南的精灵,得了江南的全部神韵。她后来的那座城市很少下雨,旭尧告诉她是云积不起来的缘故。然而当她等的几乎忘了的时候,雨和有关旭尧的记忆就会不期而至,像是约好了一样。她通常会在雨天去逛书店,拿一本书坐着边看书边听雨,想什么时候精神游离都可以。有种全世界都尽落眼底的感觉。认识旭尧后他很快就追随了她的习惯。七年来她都不曾丢弃这个习惯,却再也没有人甘心追随。

后来慢慢丢弃了忧愁的能力,所以再见到这柔媚的微雨,她潜意识里有了些许排斥。相比之下现在倒更喜欢南方毒辣的日光和干净的海风,生怕长久暴露在湿气里心情会发霉。七年后的慧玲不再是当年的慧玲了。被海风吹掉了一些忧伤和温婉,添了犀利和冷静。

她的高跟鞋踏在潮湿的青石板,过分悠闲的步子,嗒嗒的声音清晰地敲在她心里。桥下一叶渔舟载着星辉和古老的歌悠悠的划过。水面漾开一圈圈涟漪,那小船像划进她心里,她像不留神踏进了画壁。“月子弯弯照九州,几家欢乐几家愁?几家夫妇同罗帐,几个飘零在外头?”哀婉清丽的调子在她心里萦回不去。

她忽然想着旭尧是否也走过这条路,也听过这首民谣。她很喜欢这样的感觉,这样世界除了他和她之外就再没有了别的。她可以从任何一丝风声,一滴雨珠,一点跃上水波的星光以及青苔上柔软湿润的触感中找到他的气息。

再往前走就到了他的大学。像遗落在繁华里的伊甸园,成片成片的爬山虎装扮着教学楼,古朴沉静,她可以看到四年里他踏在这里的足迹。可以想象他晨读,踢球,听课的每一个神情。校园里稚嫩张扬的笑脸和手牵手的甜蜜,有个女孩撒娇的伏到一个男孩背上让他背,慧玲依稀可以从他们的眸子里看到当年她和旭尧的影子,只是他们还未敢这么张扬,感情只能从一个眼神中察觉。学校旁的店让她一时间误以为她回到了他们的高中和属于他们的时光。她进了一家书店无目的的转悠,期待旭尧会忽然出现在转角,然后一如惯常的恶作剧地和她同时抽同一本书。她想起前几年在学校里很多次恍恍惚惚,一个相似的背影,相似的笑声,相似的习惯动作,以为看到了曾经的旭尧。后来明白,有些事,会记很久很久,会想要在今后的生活中找到无数翻版,才会把一个个路人当熟人。她在想他会不会也这样。

慧玲思索着要不要给旭尧打个电话,几次动心又多一次畏惧,她忽然怀疑起自己到底来干嘛,在这犹豫之间忽然觉得那个理所当然等了七年的身影模糊了一下。

最终还是心怀忐忑的拨通了号码,她有些鄙夷自己等待的心情像个初恋的孩子,过分的紧张和兴奋。瞥见玻璃窗映出的自己,只模糊的一个影子,她暗自诧异自己嘴角勾起的和眼神中无法掩饰的一丝笑意,很久她都没有这种笑。好像回来了这里七年前的她也跟着回来了。

“您拨打的号码是空号。”僵硬的声音。她的心一下子就乱了,好像很久以前丢了珠子的那次。他换号了,她却不知道。她居然不知道。

从未想过是这种情况,完全的出乎意料。她不是没想过结局。他爱上别人,留她一人,他还爱她,他们又可以像以前那样。无疑是这两种。无论是哪种她都是可以接受的。即使是前一种,她也愿意认为这是她应得的结局。她为的,是给七年的等待一个交代,一个心安的理由而已。但她没想过是以此为终结。

无端生出狼狈之感,原来在她心里还在为这未知命运的等待咀嚼着七年来的苦涩时他早轻易地把自己从心里丢弃了。

剩下来一切都没了理由,一次拨号让她成了一场笑话。

当初也不是没有动摇过,也不是没曾劝过自己放下,然而坚持不长。心情不停地反复,兜兜转转还是回到起点,也许旭尧成了她的一种习惯吧。习惯爱他,远距离的想他,习惯有这么个人在心里,无论怎么彷徨,最终她都可以走的回去。习惯这种感觉让她感受到自身坚定地存在和自我最为真实的本真。习惯这个人在自己的生命中不再只是简单一个人。而是代表自身来时的路和过往的时光。习惯消极之后就拼命的回忆,只有这样她才能最快的调整好情绪继续走下去。

她忽然就看不清自己爱的是旭尧还是过去的记忆,抑或只是爱上了习惯。她隐约觉得,她只是怕,怕忘记了过去,如同忘记了自己。

暗夜慢慢笼罩了她的眼睛。她几年来时常会梦见旭尧,踢球时朝场外的她张扬地打招呼的他,讨论问题时习惯握住她的笔的他,塞着耳机推着自行车和她并排走着的他,陪她到老街的尘封小店淘书的他,午睡醒来一脸懵懂的他,上课和老师顶嘴被罚站的他,种种种种。她用七年的时间把他一起的一年的点滴都回想起来。越是回忆,回忆越多,她在想原来他们曾经经历过那么多啊。

第二天睡到中午,颓然的听着这个城市开始忙碌而后归于暂时的安静。阳光透过百叶窗印到房间的墙上,斑驳如同记忆。躺到饿的不行只能出去买吃的,她像蜕掉一层灵魂般游荡在市中心,恍惚间意识到自己不是观光者,而是来找人的。只是现在已经没有找的必要了。这么想着忽然就舒了口气,自己也不知道为什么,像丢掉一个包袱似的。她深深悲哀,原来一直是自己不肯放了自己。

市中心闷热的街道让她几乎眩晕,努力的忍住不适,忽然想起这里还是异乡,是没有空间给她停留,任性以及放肆的。脚步匆匆地赶往火车站,她想起来她要回家。

等公交时忽然打雷,雨下得仿佛全世界都只剩雨了。一个身影慌张的跑过来惊扰了她,那个人发梢的水珠因为惯性跳跃到她的肩。她抬起头就看到两天或不如说七年来一直在想的那个人就那么忽然出现,没有任何预兆的,消失后又降临在她生命里,全世界静的仿佛都只剩下雨了。

她像是用了七年认出面前的人。旭尧和她擦着肩走过,站在离她不远的人群。她慌乱的背过他掏包里的伞,双手颤抖着乱翻,心突突的跳着,然后巍巍然的撑开,挡住他可能的视线,来不及的没入苍茫的雨里,头也不回。

她不知这样做是为什么,隐约觉得这和她来时的初衷不符,然而她就是一刻不停地想离开,即使知道这可能是最后的一次碰面。她觉得不该是这样的,他们的相遇不该是一个意外,不该是被他遗忘的。

现在她觉得再没有什么事能坏过让她和旭尧这么重逢,在这个时间这个地点,以这个方式。

前面一个红灯,她跟着一群人停了下来,心几乎跳到嗓子眼,暗自祈祷他不要也是走这条路,二十几秒心急如焚的数,终于转了绿灯,她几乎是跑着过去,却又觉得这在一圈人里面太显眼,他要是碰巧看过来,无疑是要认出她的,这样想着赶紧将脚步慢下来。

很短的距离,她却觉得像是长得走不完。隔着很厚的雨帘看见旭尧的身影撑了伞向着另一个方向走过去,那么快的消失,让她怀疑他是否真的曾经出现,她忽然就痛苦的闭上眼睛不想再看,玻璃橱窗冰冷的温度顺着脊背一丝丝爬上来,在心里缠绕,她觉得这样看着他却不愿不可靠近才是她最怕且一直逃避的宿命。这是她自己的选择,怨不得别人。从心里设定那个可笑可怜的等待时她就自己掘了这个坟,亲手埋葬了他和她的一切交集,她失去的不是对他的爱,而是分享他七年时光站在他面前的资格。所谓等待终抵不过你的一切我无法参与。

她回想起旭尧说过的那个下午,她痴迷窗外风景,自己却不经意的成为了他的风景,而现在恰恰相反,透过雨帘她似乎可以看穿他的眼神,一如当年的自己,而他就那样消失了,轻的好像没有留下任何痕迹。

许久之后她才睁开眼。努力地想看清一些什么,却震惊的发现旭尧不知何时站定在她面前了,心阵阵缩紧。

“真的是你,慧玲。”他的声音有掩饰不住的惊喜。

“是啊。”她不自然的用手把有些散乱的额发夹到脑后,头偏过一些,眼神闪躲地下垂。“这么巧。”

“你怎么会在这儿?出差么?——你很冷。”她不看也知旭尧眼睛里闪着久别重逢后雀跃的光,像多年不见的老友亲昵的语调。不该是这样,她心下悲戚。他也许是看到她被雨淋的半湿不住打颤的身子,这样说。

“没有,我只是——”她不知道该怎样说下去。很庆幸后一句话帮她回避了前一个问题,其实她也在心里问自己,慧玲你怎么会在这儿,慧玲你冷么。

“你有事?”

“不,没有的。”

他就很开心的笑了:“走,带你去一家很好的咖啡店。”

“什么时候也学会喝咖啡了?”

“就……来来回回的时候。”她看他习惯的在窘迫的时候挠挠头,扑哧一下就笑了。

坐定后旭尧打了个电话,大概在交代下属处理事情吧。她没有去刻意猜他到底在从事什么,只直觉感到他过得很好,这就够了。

借着这时她仔细地打量了他,个子比当年高了些,体格不再是属于年少打磨的单薄,而是被世事打磨的厚实了。谈笑从容,指挥若定,言语间已不是当年那个被她一句话堵住后耍赖皮的旭尧了,她不知该喜该悲,或仅仅只是平静。

“抱歉,处理了点事。”他的明媚的笑照进她的心里,她灰暗了两天的心情就此好起来。

“你换号了?”

“是。”

一个小时,两个小时。她从没有想过他们会聊这么久。没有客套的询问近况如何,或者他们之间根本不需要问。两个人有意无意的再不提从前。慧玲想也许正是因为这样他们才能如老友重逢般聊的那么投机。现在她几乎都要重新认识现在的他了,这样成熟的寒暄,如果他们没有早七年认识的话。

雨丝毫没有停的意思,一辆轿车从他们身边的落地窗外经过,雨刮器刮出一片迷蒙,碎玉般溅落到夜空然后消失。慧玲定定的看了会儿,仿佛回到那年旭尧和她一起听雨的日子,谁又会为了生活不变呢?一切都变了,下在此时此地的这场雨已然不是那时那地的那场。

她眼里渐渐大雾弥漫。

“这么晚了不回去,有人等你呢。”她不知怎么的说出这句话,心里竟然出奇的平静。

变了,变了,一切都变了。她记得以前他从不曾带手表,向来随心所欲不愿受时间的束缚。

他点燃了见面后的第一支烟,她不经意的脱口而出:“抽烟对身体不好的。”

他像是受到了某种震动,怔怔的望向她。她见到了她所一直期盼的他的眼神,然而已经晚了,她注意到他望向她手腕,眼神定定,看不清表情。

“我得回去。”她抓起自己的包,而他的手已经阻止了她。

她像是受不了似的抽回手,痛苦的捂住脸:“现在说这个还有什么意思,现在说这个……”有眼泪从指缝间流出来,她一瞬间明白这才是她七年来得到的结局,她必须接受,过去了,就再也回不去了。

“是啊,没有意义了。”他颓然的靠到椅子上,拿起烟猛吸一口:“他们说你不会回来。”

“他们?”

“所有的人。”

她心下释然,抬头,宛然无限开阔的样子,却又忽觉无限悲哀。

“我一直不明白,我们到底是为什么。”最终只说出了这么一句。

“我也不明白。”他自嘲且无奈的笑。她知道他没有挽留的意思,她也同样没有。

她有太多的疑问,很久之前总想着再见面时一定要拉着他问个清楚,这时候却觉得都是多余,甚至连自己出现在这里说不定也是多余的。

而她不知道旭尧此时的心里竟然如她一模一样。

“那么,再见。”这次换她告别。他没开口,心里明白也许是再也不会见了。不是不再碰面,而是心从此再不相见。

走出压抑的浪漫气氛,她忽然意识到忘了问他的号码,没有必要了,也许这才是应该的。她以为这份感情是她心里一直支撑着她的一团火,却不知道哪时侯它已化为灰烬了。她回头望,才发现那不过是一场暗无天日的自我纠缠,毕竟七年后的今日当年怎可预约。很多人,很多事,原本是熟悉的,以为明天可以再继续的,于是转身放手,想的是明日又将重聚,然而太阳落下去后再升起就不是昨夕那个了,那些事,不可能再经历,那些人,就从此与你永别了。她终于明白或许有些事情不需要再等。

旭尧望着那个瘦弱的曾让他心疼的女子提着包姿态从容的从旋转门出去,那背影再不是当年像雨巷中结着愁怨的丁香。七年间她也有了坚硬的外壳,一如自己,如同这世上所有人。他开始有些明白当年他一直不曾明白的她的等待。他不知如果当时他们选择了在一起,而今又会走成怎样,是互相厌倦抑或深爱。从不懂世事残酷的他懂了。

他于是望着她,轻盈一转身,消失在街角的雨帘里。